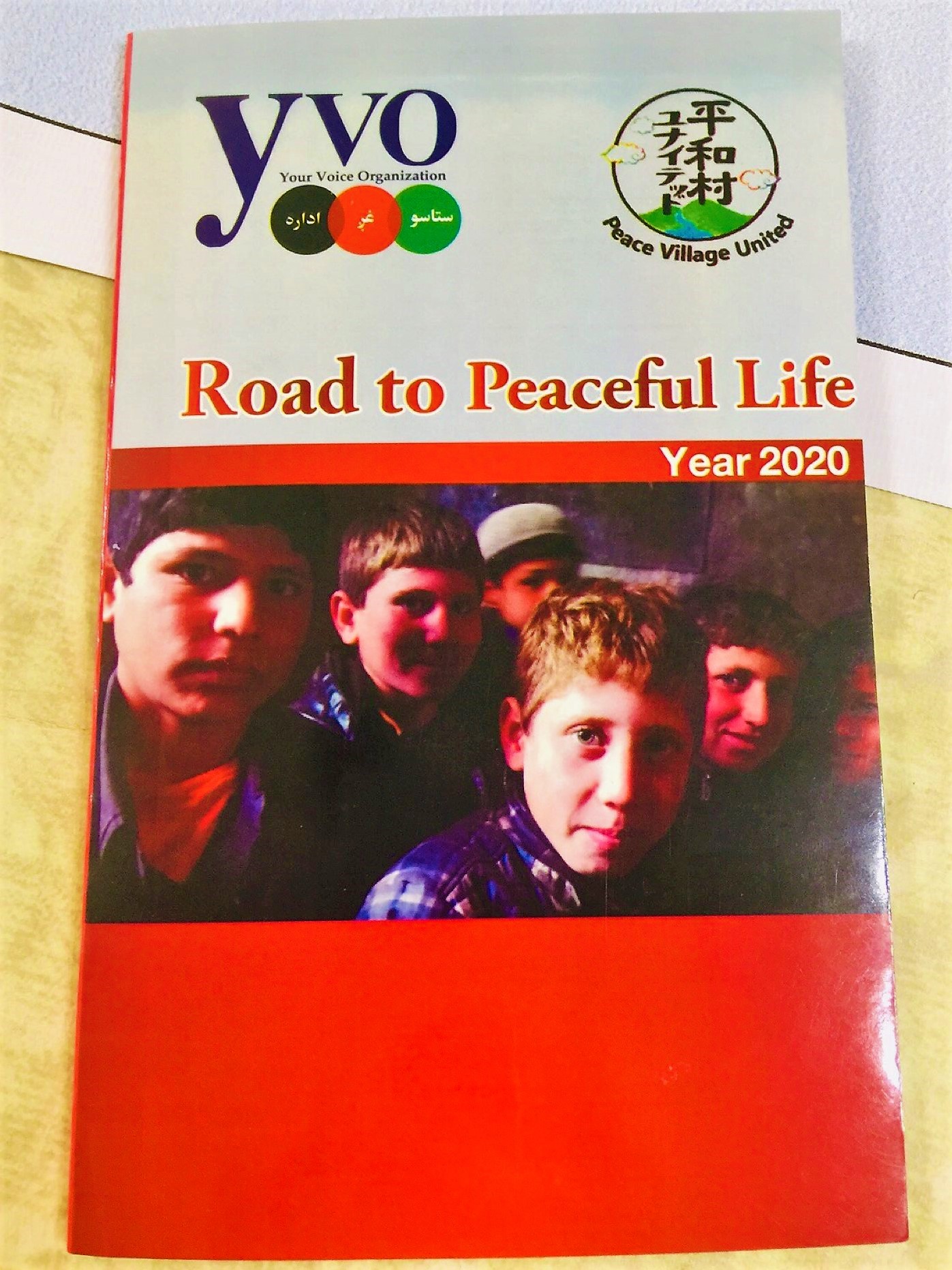

家庭や地域での争いの解決、市民がそれぞれの立場で果たすべき役割など身近な事例を紹介した「ピースブックレット」!題して「平和な暮らしへの道」(Road to Peaceful Life)!

これまで現地で使用していたものに必要な更新を行い、1,000部を印刷!当団体のロゴも入っています!個々人でも、また地域でも、平和をつくる活動を実践していくためのヒントとして、また学び合いの資料として、そして手段として、使用します。

内容は難しいものではなく、人が暮らしていく上での身近なことが取り上げられています。人の感情やモラル、思いやり、そして家族の中でのことなどが含まれています。

アフガニスタンの家族は大家族で、一つの敷地内に親戚のいくつかの世帯が一緒に暮らしていることが多く、数十人にもなることがあります。また、家族のメンバーのそれぞれの親戚、友人などが頻繁に訪れて、ともに食事をしたり、話をしたりすることが多いです。ですので、家族といっても、一つの地域社会、大きなグループや組織体といってもいいと思います。ですので、家族の中での争いと平和は、イコール、地域社会・グループ・組織体でのそれ、もしくは直結することもあるもの、といってもいいと思います。

家族の中で現れてくる「争い」の例としても、実際のケンカ、暴力、ちょっかいを出す、嫌な振る舞い、支払い(食べ物・家賃・電気・ガス・服・日用品など)・教育・婚姻などをめぐる争い、などがあげられていますが、地域社会にも存在するようなものになっています。

扱われているトピックは以下のようになっています。

- 「争い」を特定する。どんな種類の争いがあるのだろう?

- あなたが考える「争い」って何?

- 「争い」を3つに分けてみる-利害をめぐるもの。地位や関係をめぐるもの。価値をめぐるもの。

- 「争い」のよい面、悪い面?!

- 「争い」を解決する方法って?-「力」「評決」「仲裁」「交渉」「調停」「和解」

- 「交渉」って何?よりよい「交渉」のステップとは?

- 「交渉」の方法

- 「調停」

- 「和解」

- 私たちの社会における「調停」の方法

こちらは旧版です - 「争い」の定義

- 「暴力」

- 学校での「暴力」

- 「暴力」って何?

- 「偏見」

- 「偏見」が起こるとき

- 「偏見」って何?

- 家族の中での争い。どのように解決するの?

- なぜ家族の中で暴力が起こるのだろう?

- 家族の中での暴力を止めるためのステップとは

- 家族の中での決定

- 家族の中での決定の重要性

- 家族の中での決定のプロセス-問題は何?きちんと事実を知る。事実から読み解こう。

- 解決のための二つの方法-これまで家族にあった問題、他人や人の家からも学ぼう。

- 「尊敬」-尊敬されたければ尊敬しよう。「誠実」「人の意見を聞く」「人をたたえる」「共感と同情」「連絡を保つ」「頼られるようになる」

- 「Golden Line」

- ポジティブに考えよう!

- 子どもを正しく育てるには?

- 「平和」と「思いやり」-現地のお話から

非常に身近で現実的なものとなっており、また、実際に大きな争いや暴力につながるようなものを止める、防ぐためのヒントや手段が盛りだくさんです!これを用いた今後のピースアクション!ご期待ください!

(参加女性の写真の掲載ができません。現地(上)と日本(下)、花の写真で連帯します!)

(参加女性の写真の掲載ができません。現地(上)と日本(下)、花の写真で連帯します!)

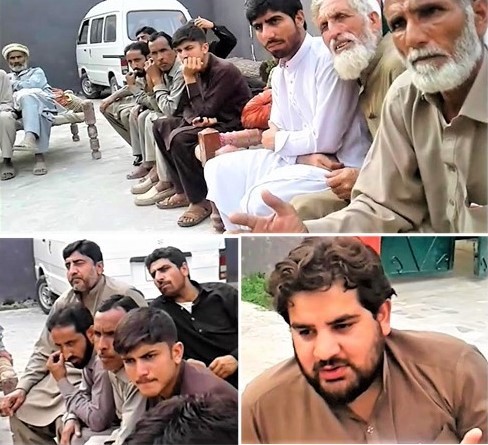

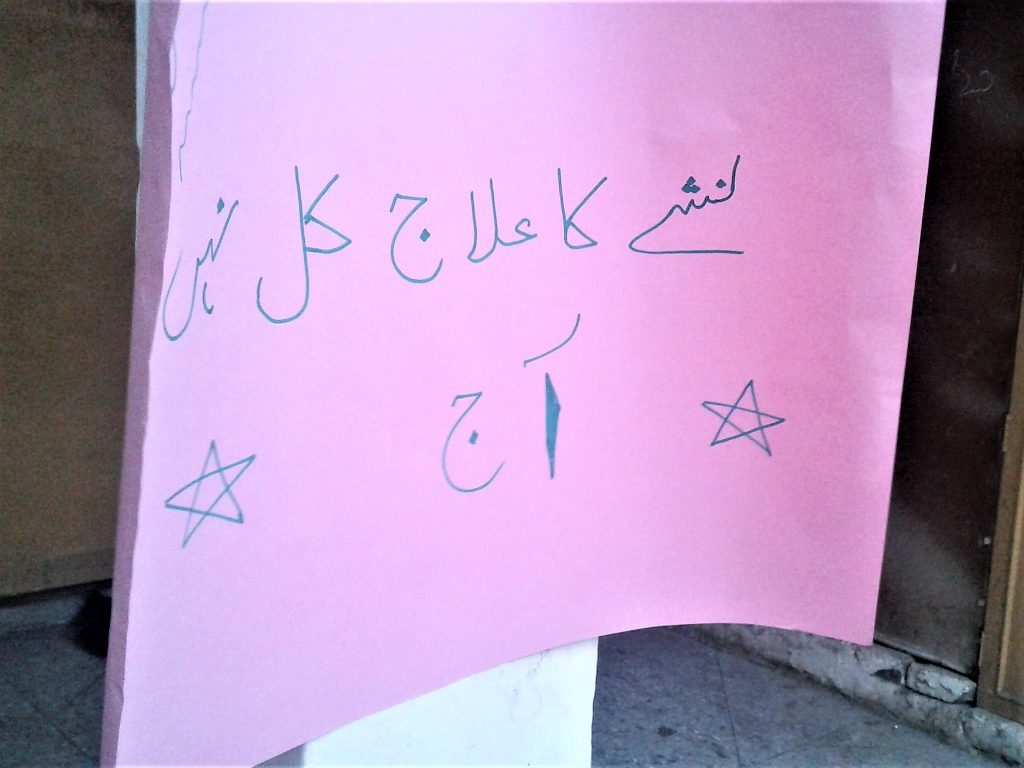

次に薬物依存の理由についてです。若者は国の将来を担う存在です。若者が強く健康的で教育を受けているならば、その国の未来は明るく平和的なものとなるでしょう。しかし、さまざまな理由から薬物に依存する人たちがいます。グループメンバーは、薬物依存の理由を「失望」「貧困」「無知」「悪い交友関係」の4つに分けて説明しました。

次に薬物依存の理由についてです。若者は国の将来を担う存在です。若者が強く健康的で教育を受けているならば、その国の未来は明るく平和的なものとなるでしょう。しかし、さまざまな理由から薬物に依存する人たちがいます。グループメンバーは、薬物依存の理由を「失望」「貧困」「無知」「悪い交友関係」の4つに分けて説明しました。