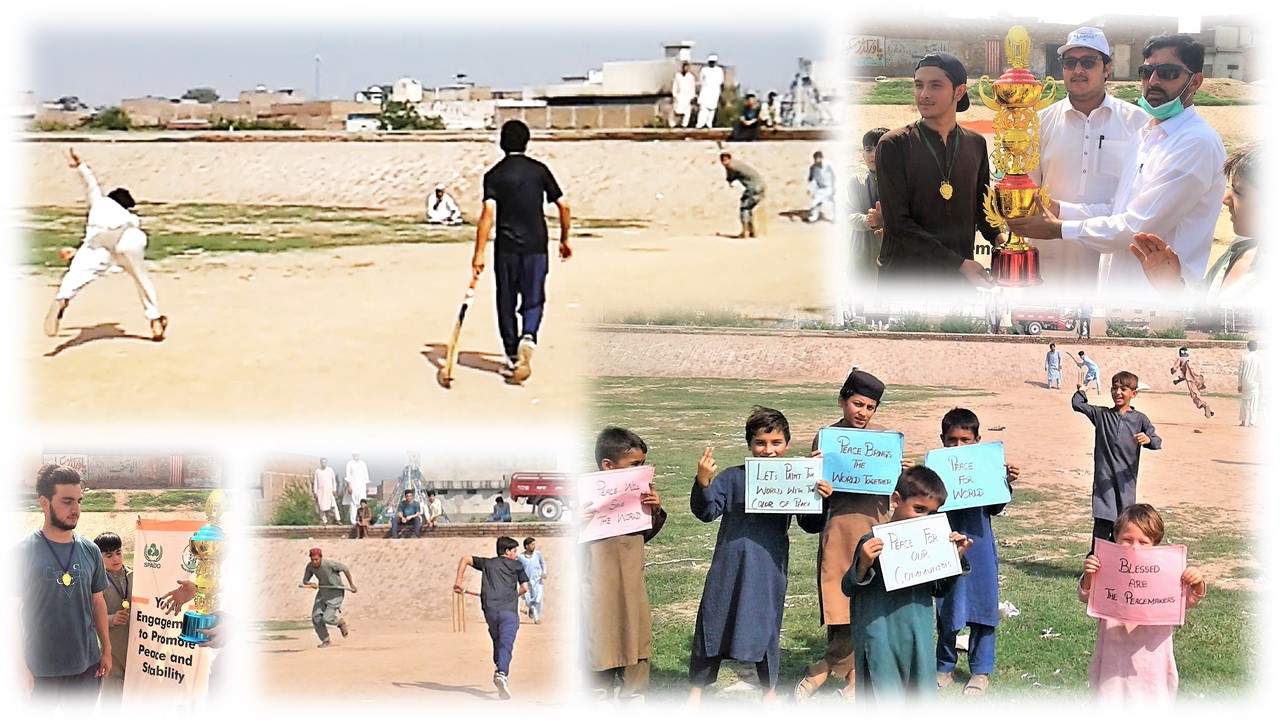

ペシャワールの青年グループの一つが「銃ではなく教育を」というテーマでの地域での話し合いのアクションを実施しました!

今回のアクションが行われた地域を含む、広くこの領域一帯では、銃の所持が普通のことのようになされています。人びとは、家族間、土地、民族に関わる争いごとがあって、常に危険を感じるため、身を守るために銃を使用するのだといいます。また、人びとは「息子たちは銃である」とも言います。なんという表現でしょう。男性が争いごとに関わるので、男性たちの力があることで相手方に圧力をかけることができるのだといいます。

今回のアクションが行われた地域は、非常に厳しい貧困地域でもあり、それが理由で教育が優先的なものとされていません。貧しさから、ほとんどの子どもたちが車両整備場、農地、ブロック工場などでの児童労働に従事しています。

こうした状況から、今、自分たちは、こうした悪い慣習を次の世代に渡してしまっているという声が上がり、「銃ではなく教育を」というテーマで話し合うという、今回のアクションが実現しました!このアクションを行うための事前協議を地域の人びとと何度か行う中で、多くの人が、こうした問題について話し合うこともなかったし、引き起こされる悪い結果について考えたこともなかったと語ったそうです。

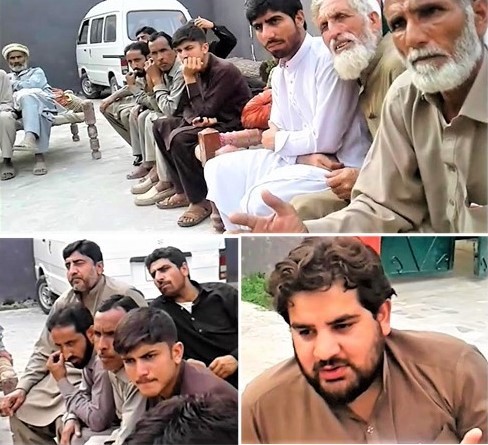

本番のアクションでは、青年グループは地域の年長者や政治指導者、青年、宗教指導者らを会合に招き、以下のような議論を行いました。

銃については、政府からの適切な許可証がなければ、全ての銃の所持と使用が犯罪であるということが説明されました。

教育については、地域からは、子どもたちを学校に通わせないのは貧しいからだという声が上がりました。青年たちは、現在、この地域の政府によって無料で教材が配布されており、また、貧しい家庭の子どもたちへの授業料は廃止されたことについて説明しました。長年にわたり紛争に伴う様々な困難に苦しんできたこの地域の人びとのための措置です。

教育に関しては以下のような議論が行われました。

教育は平和構築になくてはならないものである。教育を通して人は知識を得るにとどまらず、道徳や社会的規範、礼儀、正しいふるまい、人とのスムースな意志疎通の取り方など、多くのことを学ぶ。攻撃的にならずに問題を解決する手段も見つけられるだろう。

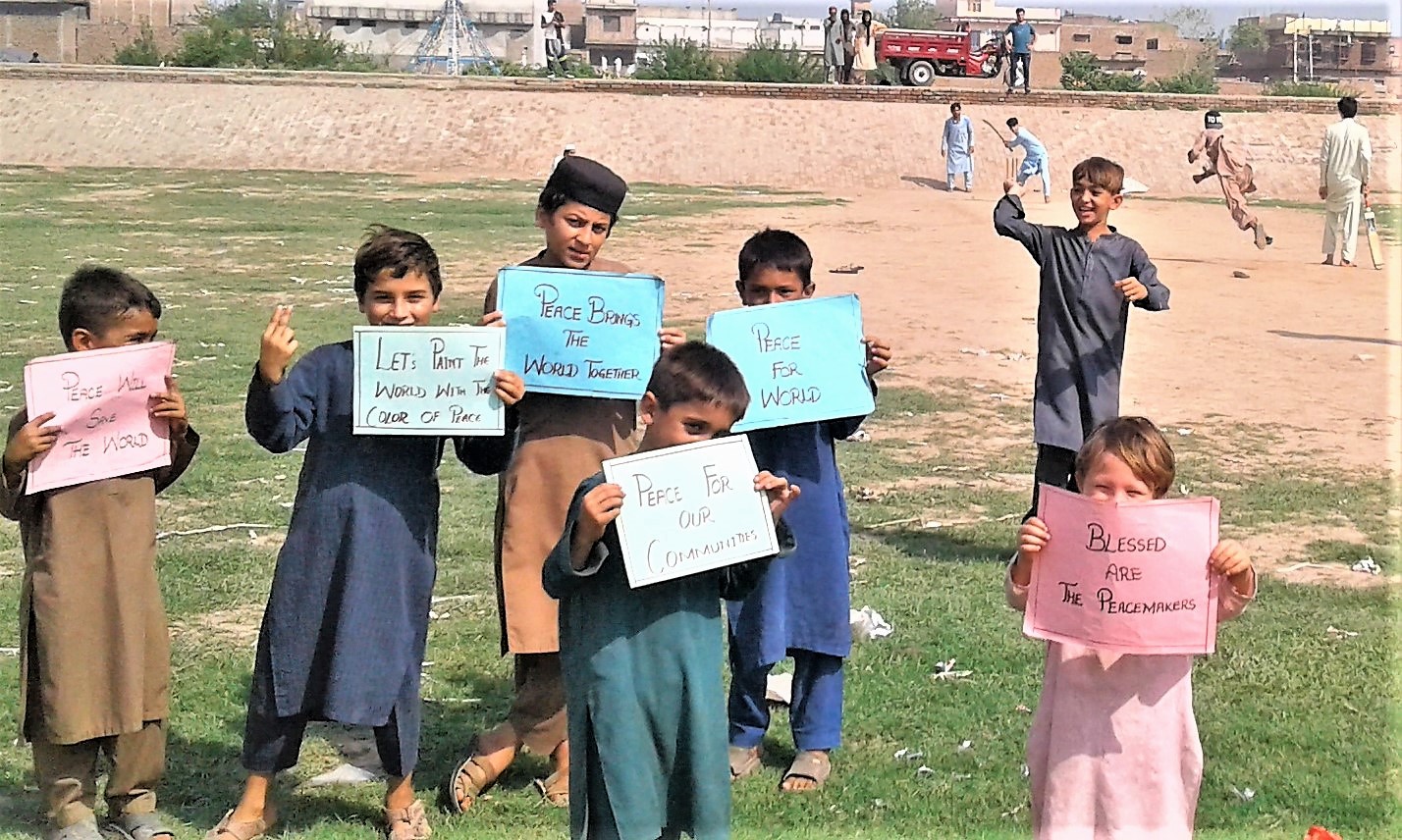

青年たちは教育の重要性について切々と語りました。

グループのリーダーはこう語りました。

「子どもは学校で勉強をし、課外授業に参加して楽しみを見つけ、武器を使った紛争に関わるのを避けることができる。教育は、何が正しくて何がよくないことかを理解し、賢い判断を下すことを可能にする。逆に教育の機会が与えられないと、争いやもめ事が起きるだろう。平和な社会、地域国を作るために教育の意義が認識されるべきである」。

他のメンバーからは、教育は人間の進歩と貧困の撲滅にとってもっとも必要とされるものであろう、との意見が出ました。教育によって次の世代が、個々の幸福・健康や安全、将来の政治・経済・社会・文化・様ざまな仕組みなどの発展をよく理解できるようになると。

最後に青年たちは参加者たちに向かって「ぜひ子どもを学校に行かせてほしい。教育は平和にとってたいへん必要なものだから」と訴えました。子どもを働かせている親の中には、子どもを学校に行かせるようにすると、その場で約束する人がいました!

青年たちはまた参加者に、今回の話し合いに参加しなかった人たちにも、様ざまな集まりや場で、今日のメッセージを伝えてほしいと語りました。また、今回の話し合い内容を伝えていくためのボランティアグループが設立されたそうです!

(参加女性の写真の掲載ができません。現地(上)と日本(下)、花の写真で連帯します!)

(参加女性の写真の掲載ができません。現地(上)と日本(下)、花の写真で連帯します!)

次に薬物依存の理由についてです。若者は国の将来を担う存在です。若者が強く健康的で教育を受けているならば、その国の未来は明るく平和的なものとなるでしょう。しかし、さまざまな理由から薬物に依存する人たちがいます。グループメンバーは、薬物依存の理由を「失望」「貧困」「無知」「悪い交友関係」の4つに分けて説明しました。

次に薬物依存の理由についてです。若者は国の将来を担う存在です。若者が強く健康的で教育を受けているならば、その国の未来は明るく平和的なものとなるでしょう。しかし、さまざまな理由から薬物に依存する人たちがいます。グループメンバーは、薬物依存の理由を「失望」「貧困」「無知」「悪い交友関係」の4つに分けて説明しました。