☆ペシャワールの公立大学において女性へのハラスメントは、とても日常的な問題になってしまっているようです。「パルダ」という女性隔離の慣習から、女性の行動や移動には非常に制限があって、こうした制限から、女性は教育機関でも、自身を守る力がないとのことです。男性教師の多くが、大学における女性に対する性的ハラスメントに関わっているとのこと。

★こうした背景から、公立大学における女性へのハラスメントについて議論し、行動を呼びかけるアクションが行われました!具体的なハラスメントの体験も共有されています。厳しい状況下で闘う女性たち!すごいっ!

🌷まず、グループ・リーダーより、グループの全参加者に歓迎の言葉が述べられました。彼女は参加者に「このミーティングで非常に重要な女性の抱える問題について話したいと思います」と伝え、「大学の学生として、学部で私たちは同じ問題に直面しており、本日はその問題についてみなさんに伝えたいと思ってここにいます」と語りました。

彼女が言うには、男性教師や職員が女性に対するハラスメントに関わっています。彼らは女子学生を呼び出し、「私とプライベートな時間を過ごして関係を深めるなら、大学の期末によい成績を与えるし、君は奨学金を得ることができる」と言ったのだそうです。

グループリーダーは参加者に、「この地域の公立大学におけるこうした全ての困難を意識し、大学内であなたの尊厳を守る方法を取り入れましょう」と伝えました。また、彼女は、今述べたようなことについて誰かに言われたら、そのことについて大学の運営側に直接報告することができること、その理由としてパキスタン政府が女性保護法を議会で通し、女性の権利が大学の運営側によって守られることについても参加者に認識してもらいました。

★参加者からは以下のような発言がありました。

参加者1:私も仕事で同じような問題に直面しました。学校のオーナーが私に「親しくなって外で会うようになれば、月給を上げる」と言ったんです。

参加者2および参加者3:私たちは大学で同じクラスにいたのですが、事務長が私たちを招いて「君たちが自分に親密な感情を持つのなら、学費を免除する」と言いました。

💐以上の議論を踏まえて、参加した全ての女性は大学においてこの問題に対する意識を高め、ハラスメントによる負の結果について他の女性に伝えていこうという点で一致しました!

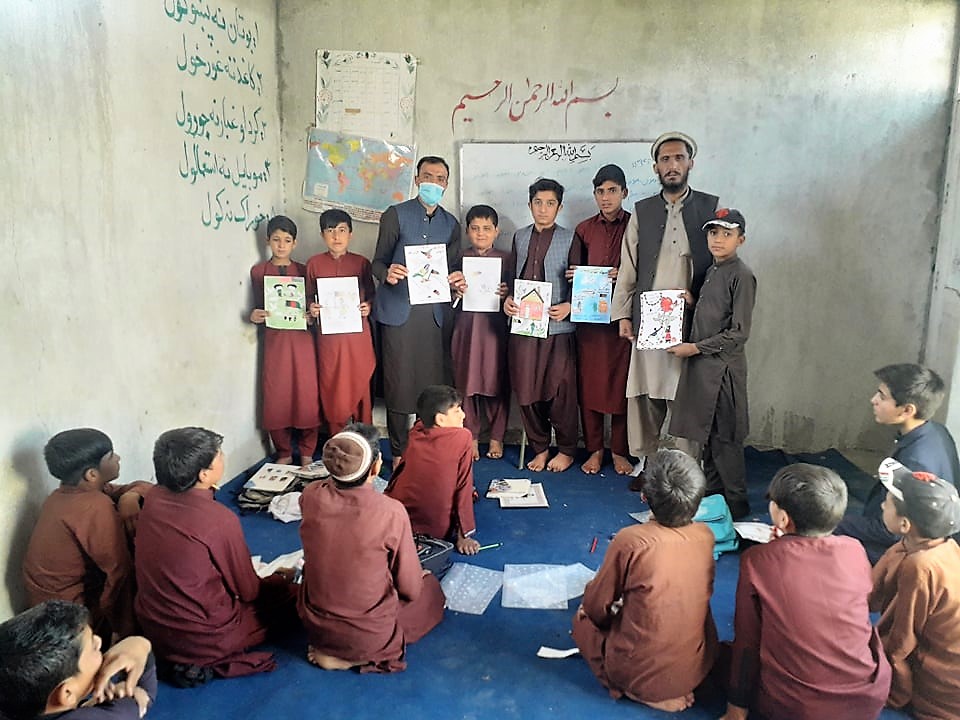

🍀グループリーダーはアクションの前に行われた平和に関するワークショップに参加したペシャワールの青少年メンバーです。ワークショップの後のアクションを行うために、この問題に焦点をあてました。

彼女はワークショップでこの問題について議論し、公立大学における女性に対するハラスメントの事例をいくつか共有しました。他の青少年メンバーに、自分と友人がそうしたひどい体験をしたと語りました。

さらに、「ワークショップの後、私たちは大学で女性に対する性的ハラスメントに対する抗議の行進とデモをしました。私たちはこの問題について他の多くの女性学生に伝え、そうした行為について大学の運営側に報告してほしいと説得しました」と話しています。

⭐厳しい状況下で闘う女性たち!すごいっ!ユナイト!🌸